ご予約について

予約前に注意事項をご確認ください。

つむら動物病院 LINE公式アカウント

※LINEの画面に移動します。

2025.10.01

つむら通信

猫ちゃんはわんちゃんに比べて、普段と違った環境や状況に緊張や不安を感じやすい動物です。そのため病院でしっかり健診や治療を受けたいけれど、通院で猫ちゃんにストレスがかかるのが心配とお悩みの方は多いかと思います。そんなお悩みが解決できるように当院お勧めのキャリーと猫ちゃんがより安全で安心して通院できる方法をご紹介したいと思います。ぜひ今回の内容を実践して秋の健診にご来院ください。

● 丈夫で清潔なもの→布製のキャリーバッグよりもハードタイプのキャリーケース

● 猫が出入りしやすいもの→横開きのみのキャリーより横にも上にも入口があるキャリー

● 人が出し入れしやすいもの→キャリーの中から引っ張り出さなくても良いように上下が分解できるもの

猫ちゃんは聞きなれない音や知らない人や場所など、不安に感じたときは人目につきにくい場所に身をひそめる習性があります。その習性からタオルや洗濯ネットなどで体が包まれていると安心する事ができるので、通院時は猫ちゃんを大きめの目のあらい洗濯ネットへ入れたあとにキャリーケースに入れて連れて来てあげてください。

※キャリーの中にお気に入りのタオルやおもちゃを一緒に入れてあげるのも良いです。

キャリーケースの外側にタオルなどをかけて周りを見えにくくしてあげるのも不安な気持ちを和らげるのに有用です。ただ、密閉してしまうと熱がキャリーの中にこもってしまい体調を崩す可能性がありますのでご注意ください。

ストレスを感じやすい子、車に乗ることや病院で少しパニックになってしまう子に、来院前に抗不安薬を投薬することが有効です。車に酔いやすい人が酔い止めの薬を飲むのと同じように、ストレスを感じやすい猫ちゃんに抗不安薬を飲ませることで不安な気持ちを和らげてあげることができます。これで皆さんが安心して通院することができ、猫ちゃんの嫌な気持ちが減れば一石二鳥です。もし、抗不安薬を試してみたいとご希望の場合はスタッフまでご相談ください。

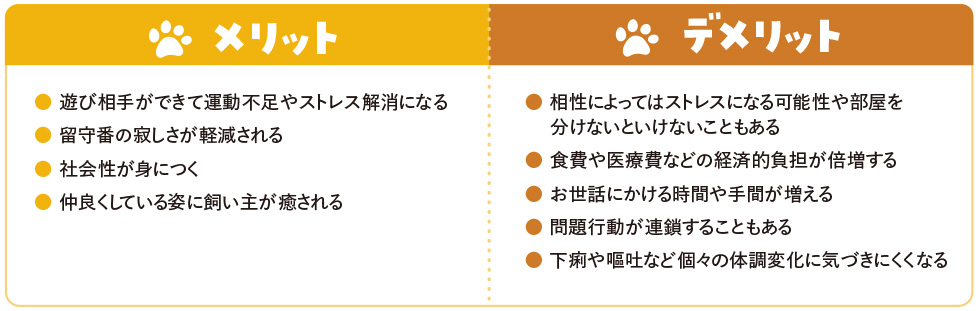

「多頭飼育したいけど上手く飼えるか不安…」「多頭飼育は楽しそうだが注意点はある?」と考える飼主さんも多いのではないでしょうか。多頭飼育をすることによって、飼い主さんが幸せになれるだけではなく犬、猫にとっても様々なメリットが生じます。しかしその一方で、最近は多頭飼育崩壊も少なくなく、多くの犬・猫たちが悲しい思いをしている現実もあり、多頭飼育に関する知識がなければ、思いもよらない所で失敗をしてしまう可能性もあるのです。そこで今回は、多頭飼育をする魅力や注意点、多頭飼いを成功させるためのポイントをご紹介させていただきますので、是非参考にしてみてください。

注意:繁殖を目的とせず、オスとメスを迎える場合は早期に不妊手術をすることをおすすめします。不妊手術をせず迎えるとどんどん数が増え、多頭飼育崩壊を引き起こす可能性があります。不妊手術の時期に関しては獣医師にご相談ください。

大阪府では、動物の健康及び安全の保持並びに動物による迷惑防止の観点から、大阪府動物愛護及び管理に関する条例を改正し、犬及び猫をあわせて10頭以上飼われている方には、平成26年7月1日から大阪府へ届けていただくことになっています。

犬・猫を飼養する飼い主は、犬・猫の飼育数(生後91日以上経過したもの)が10頭以上となった日から30日以内に定められた様式により届出が必要大阪府動物愛護管理センターの窓口に提出していただくほか、郵送、FAXでの届出も可能

義務付けられた届出をせず、又は虚偽の届出をした者は5万円以下の過料を課せられることがありますので、ご注意ください

届出及び問合せ先 大阪府動物愛護センター 072-958-8212|072-956-1811

犬は社会性のある動物です。犬同士がつながりをもつことで他の犬とうまくコミュニケーションを取れるようになることは、飼い主さんだけでなく犬の喜びにもなります。

● 相性を確認する

犬同士の相性は非常に重要です。相性が悪いとストレスの原因となり、ケンカや問題行動につながる可能性があります。相性は実際に会わせてみるまでわかりませんが、犬種や大きさにより一定の目安をつけることは可能です。飼い主がケースごとの注意点に留意し、環境を整えたりしつけをすることが大切です。

● 多頭飼いになると家族の協力が必要不可欠

食事の準備やお散歩、トイレの片付けなど日常的に行うお世話も増えるので家族みんなで負担を分散し、犬たちが安心して暮らせるように協力体制を築くことが大切です。また、食費や医療費など多頭飼育には費用がかかるため、経済的な余裕があることを確認しましょう。

● 性別と年齢の組み合わせを考える

一般的に同性同士の多頭飼育は難しい組み合わせと言われていますが、性別よりも性格が重要です。それを踏まえた上でそれぞれの個性を見極めていくことが大切です。あまり年齢差が大きいと、体力の差や性格の違いからトラブルが起こりやすくなります。あとから来た子が仔犬の場合、仔犬の底抜けの体力にシニアの子は疲れてしまいますので、仔犬がある程度成長するまでは、先住犬が疲れないように気を配りましょう。慣れるまでは生活する部屋を分けることも必要になってきます。

● 体格が近い犬同士の方が事故を防げる

あまりにも体格差が大きい場合は注意が必要です。例えば大型犬がじゃれているつもりでも小型犬には大きな負担となってしまう可能性があります。散歩の歩調や運動量が合わないなどの問題も起こり得るため、それぞれの運動量や別々に散歩に行ける時間をとれるかなど、よく考慮した上で犬種を検討しましょう。

猫は基本的に単独行動を好む動物です。そのため、自分のテリトリーに新しい猫が来ることは先住猫にとって大きなストレスになる場合があります。新しく猫を迎える場合は先住猫の性格を考えてあげることも大事です。その点もふまえ、多頭飼育についてしっかり考えましょう。

● 飼育スペース

猫は自分のパーソナルスペースを必要とし、互いの距離が2m程離れている方がストレスを感じにくいといわれています。そのため、頭数の目安としては「猫の飼育頭数=自由に出入りできる部屋数-1」が適切と言われています。

しかし、そこまでの部屋数を確保するのは難しいことが多いと思います。キャットタワーやキャットステップなどを用意し垂直面の空間を上手に使ったり、同じ部屋の中でもついたてや隠れられる空間を作り猫同士が距離感を保てるようにしましょう。どうしても慣れあえない場合は別々の部屋で生活させてあげましょう。

● トイレの数

理想的なトイレの数は猫の頭数+1です。猫は綺麗好きのため自分以外が使って汚れたトイレでは排泄できない子もいます。そのため、トイレの数が少ないと汚れたトイレを避けてしまい粗相をする可能性もあります。猫は泌尿器疾患になりやすいため、ストレスなくトイレが使えるように常にトイレを綺麗な状態に保つことが大切です。

● フードと食器

フードの種類はライフステージに合わせたものを用意して、食器も一つずつ用意しましょう。食事の時間は同じで大丈夫ですが、必ず同じ空間で与える必要はありません。フードの種類や食べるスピードも猫によって違うので、早く食べ終わった子が他の子の分まで食べに行き1匹だけが食べすぎるということもあります。将来、療法食が必要になる場合もあるのでそのためにも食事の場所等の調整をしておきましょう。

● ケージ

新しい猫が新しい環境に慣れるためにもケージを用意しましょう。誤飲や怪我を防いだり猫の安全確保の手段にもなり、自分だけのスペースがあると安心にもつながります。

● スキンシップ

自分だけだったテリトリーに新しい猫がくると先住猫にもストレスがかかります。ご飯を上げる順番、声を掛ける順番など先住猫を先にしてあげ、今までと変わらずスキンシップを取ってあげましょう。ただし、先住猫だけに構いすぎても後輩猫にストレスがかかる場合もあります。それぞれの性格を見てバランスよくケアしてあげましょう。

新しい子を迎え、お家に連れて帰り先住の子に早く会わせたくなると思いますが、いきなり会わせると双方がびっくりする場合があります。手順を踏んで会わせることで親しくなりやすいと言われています。一般的な対面の流れを紹介します。

STEP1

部屋にサークルやクレートを設置して新入り犬の居場所をつくりましょう。

STEP2

先住犬が子犬から離れて過ごせる場所を確保する。例えば新入り犬のスペースをリビングに限定して、先住犬は別室に行けるようにしておきましょう。

STEP3

連れて帰ってきた子犬をクレートに入れたまま部屋に入り、数分程度会わせたら先住犬を別室へ移動させましょう。

STEP4

サークル越しに10分程度交流させてから別室へ。交流の時間は犬によっては短くしたほうがいいケースもあります。新入り犬をサークルに入れて落ち着いたら先住犬を入室させてください。

STEP5

先住犬が別室にいる間に、飼い主が新入り犬と遊んだり社会化を進めたりします。先住犬を入室させるときは新入り犬をサークルに入れ、直接接触する前にお互いの存在を少しずつ認識させる必要があります。

STEP6

同じ部屋にいる時間を少しずつ長くして、10日ほど経ってお互いに慣れてきたら数秒程度の挨拶から直接接触させてみましょう。

STEP1

新入り猫は1週間程隔離部屋で過ごさせましょう。最初はお互いの姿が見えないようにし、なんとなく存在を感じるぐらいでOK。

STEP2

先住猫も新入り猫も落ち着いているようならお互いの匂いがついたタオル等を交換しましょう。これでお互いの存在を知ることができます。

STEP3

先住猫が普段通りで、新入り猫の体調も落ち着いてからケージには布を被せ、先住猫が近づけるようにしてください。どちらかが興奮するようだったり、先住猫が逃げてしまう場合は無理はしないでください。

STEP4

ケージ越しの対面で慣れてきたら直接対面させましょう。対面させるときは飼い主が必ず見守り、「どちらかが怯えている」「激しく攻撃しあう」などがあれば❸に戻り時間を置きましょう。問題ない場合は対面時間を徐々に伸ばしていき、「お互いを警戒せずにすれ違う」「同じ部屋で普段通り過ごせる」「一緒に遊ぶ」などの様子が見られたら本格的に合流させても問題ないと言えると思います。

犬と猫の対面方法は、年齢や状況によっても変わってくるので気になる方はスタッフにご相談ください。

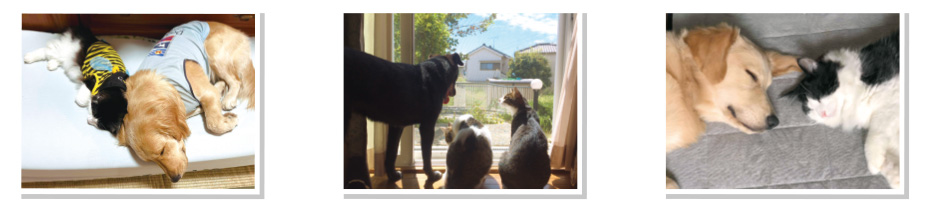

犬と猫は似ていると思われがちですが、実際には特性に違いがあります。迎えるタイミングやお互いの性格によっては仲良く生活していくことも可能です。一方でSNSで見かけるようなお互いにべったりくっつくほど、仲良くならない場合があることも理解しておきましょう。その場合は犬と猫、お互いの性格を尊重して、快適に暮らせるようにサポートすることが大切です。

● それぞれが安心できるテリトリーを確保する

犬と猫はどちらも自分のテリトリーを大切にする生き物です。そのため双方が快適に過ごせる環境を確保することが肝心です。犬の場合は歩き回れるスペースを確保しつつクレートやケージなど、安心できる場所を作ることが大切です。また、猫は高い場所を好むため、犬が登れないような高い場所や高さのあるケージなど1匹で落ち着ける環境を作りましょう。

● 食事のスペースを分ける

猫のご飯は高い場所に置いて落ち着いて食べられる環境を作るなど、犬に取られないように食事スペースを分けることが大切です。

● 猫がストレスにならないように注意する

犬と猫を一緒に飼う場合、特に猫のストレスに注意してください。猫は単独行動を好むため、多頭飼い、ましてや犬と一緒に生活するとなると大きなストレスを抱える可能性も高いです。そのため飼い主が猫と遊ぶ時間を十分に設けたり、静かで落ち着いて寝られる環境を作ったり、相性が合わない場合は別の部屋で生活させるなどして工夫しましょう。

● 猫も寄生虫予防を徹底する

猫を完全に室内で飼っている場合、ノミやマダニなどの寄生虫予防をしていない場合もあるかと思います。しかし、犬と一緒に飼う場合は、猫も寄生虫予防を徹底することが大切です。犬は外に出る機会が多いので、犬の体についてきたノミやマダニが猫に移る可能性があるためです。また、犬はフィラリア予防が必須ですが、フィラリアは猫にも感染する可能性があるので、猫もフィラリア予防をしてあげましょう。予防に関して詳しくはスタッフまで。

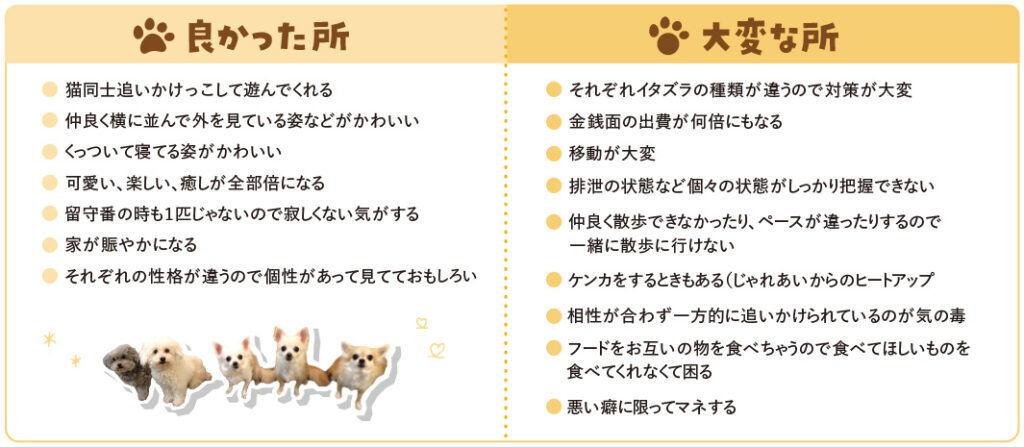

多頭飼育を考えている飼い主様の参考になるかと思い、多頭飼育経験のあるスタッフにアンケートを取りました!

金野(犬2匹→今は犬1匹)

一頭目を出産させて子供を一頭残したから。

北野(猫7匹)

全員保護猫なので保護のタイミングが重なったのと、里親さんが見つからずで7匹になりました。

首藤(猫2匹)

保護する必要があった。タイミング的にお話いただいて家族が望んだため。

武田(犬2匹)

仕事で家を空ける時間が長いため、先住犬が寂しくならないようにもう一頭飼おうか悩んでいた時に先住犬に似た子がいて家族で意見が一致したため。

髙山(犬1匹、猫2匹)

猫が1匹で暇そうかなと思ったので猫2匹目を迎えました。その後、犬を1匹拾いました。予定外です。

山本(犬2匹)

先住犬がシニアになっていきずっと1匹は寂しいかと思い迎えました。

その子が亡くなりたまたま入ったペットショップで運命の出会い(先住犬がそこにいるかと思ったぐらい似ていた)をし、迎えることになった。

窪田(犬1匹、猫1匹→今は猫1匹)

犬を飼ってたけど猫も気づいたら飼ってしまっていた。

大西(犬2匹)

先住犬が犬嫌いで少しでも犬に慣れてくれたらなぁという気持ちと、自分も多頭飼育したかったので。

内田(犬1匹、猫3匹)

犬2匹の多頭飼育から犬1匹になり前から猫を飼いたいと思っていたところに運命の出会いがあり猫を迎え、そこから猫の可愛さにはまり、気が付けば猫が3匹になっていました。

多頭飼育の良いところや難しいところなど、知っていただけたでしょうか?良いところもたくさんありますが、飼い主側の負担が増えることも多いかと思います。多頭飼育をする前には心構えと事前準備も必要です。犬や猫の個々の性格にもよるので、多頭飼育を考えている方は先住の子の性格も考慮してあげてくださいね。

健康そうに見えても、健康診断で異常が発見されることがあるので、ぜひ受けさせてあげてください。

でも、ネコちゃんのストレスを心配して、健康診断を受けさせることをためらっている方がいらっしゃるかもしれません。そんなお悩みの解決法をP4に詳しく載せていますので、実践して秋の健診にご来院ください。

異常が見つからなかった場合でも、健康な時のデータを蓄積することが大切です。集めたデータに変化が出てきたら、いち早く精密検査を行い病気の早期発見につなげたり、食生活や生活環境の見直しを始めることができます。0歳から年に1回の健康診断を受けることをお勧めします。

半年に1回の健康診断というと、多いんじゃないかと思われる方もいらっしゃるかもしれません。ただ、ワンちゃん、ネコちゃんは人間の4倍以上のスピードで年をとります。いつまでも子供のように見える子でも7歳になると人間の年齢に換算すると40歳から50歳くらいになってしまっています。病気の早期発見・早期治療のために7歳以上になると半年に1回健康診断をしていただくことをお勧めしています。

第13回目はおっとり癒しの獣医師丸尾です。

・動物占い:ゾウ

『有言実行がモットーの努力家』

落ち着いていて、心優しく安定感のある人です。また、何事も他人任せにすることが苦手で、自分のことは自分で何とかしようと考えるタイプです。目標を達成する意識は非常に高いものを持っており、常に一生懸命なので、周りからの好感を得ることが多いです。

牡羊座

四天王寺高等学校、北里大学 獣医学部

本を読んだり、時々ジブリ作品を鑑賞したりと家でまったり過ごすことが多い

ローマの休日、風の谷のナウシカ

コンビニ店員、大学のオープンキャンパス、受付など

かなみん、まるちゃん、まるぴー

バレリーナ、フィギュアスケーター

内向的

バレリーナ、動物園の飼育員(愛犬を飼いはじめてから)

オードリー・ヘプバーンさんゆかりの地、トロシュナとモルジュ(スイス)を巡りたい

中西統合医療を目指しています。西洋治療と東洋治療にはそれぞれ、得意なところと苦手なところがあります。互いの良いところを利用し、融合させることで、動物たちの苦痛を少しでも取り除き、最後まで穏やかな日々を過ごして欲しいという思いで診察しております。

完全予約制のためご希望の方は事前にお電話ください

TEL 072-291-1181